出生農家,就讀農學,工作在具有“農”厚氛圍的學院,5年間,與25個班1000余名“新農人”共赴“農”情歲月……農心、農情、農緣,他與“農”有著特殊的情緣。5年來,他帶領“春蠶服務社”學生送技下鄉,通過“走農村、入農戶、下田頭”方式幫助農民致富、助力鄉村振興;開設“勞動教育”實踐課堂,將“大思政課”開在田間地頭,把思政課“紅”的底色與新農人“綠”的本色深度融合;將雙創人才培養的探索與實踐嵌入蠶桑產業鏈,以“學農、愛農、為農”之心,提升學生“在農、強農、興農”專業本領,譜寫了一幅鄉村振興新畫卷。他就是雷競技ray官網生物技術學院、蠶業研究所團委書記、輔導員鄒金城。

厚植情懷、深耕學識,打造知農愛農“認知田”

“您好,我們是雷競技ray官網生物技術學院、研究所負責家訪的老師,請問今天去您家家訪方便嗎?”2019年8月25日上午6:00,他撥通了第一位家訪對象——被雷競技官網錄取的柳佳豪家里的電話。隨后,學院新生家訪活動帶來的意外和驚喜迅速在新生和家長間傳遞。為幫助未入學新生提前了解所學專業,掌握學生的家庭情況、成長環境,形成家校育人合力,2019年暑期,學院組成的10余人家訪團分三組先后趕往蘇南、蘇中、蘇北等10余個市縣,對22位2019級新生進行了家訪,向學生和家長著重介紹學校辦學特色、學院專業情況,增強家長對學校學院工作的信任和支持,同時聽取家長和學生對學院工作的意見和需求,促進學院學生管理體系的完善,讓大學生專業教育更接地氣。

為做好新生轉型教育,他扎實推進生物技術學院新生轉型教育“五個三”模式,即以學生成長為中心,重點突出“三個方面”;采取措施,平穩實現“三個過渡”;設計方案,分步實施“三個階段”;發揮作用,全力依靠“三支隊伍”;提升層次,注重“三個引導”。他依托本科生全程導師制,聯合鑫緣集團等17家企業,聘任全國勞模等88名產業導師,共建蠶桑產業課堂,帶領學生入蠶室、下桑園“蹲點”,敬拜名師、駐鄉村“頂崗”,遞進式、模塊化培養專業基礎能力、核心能力和管理能力,實現新生轉型教育和專業教育的同頻共振。

動手實踐、培養興趣,打造實踐訓練“試驗田”

2022年暑假,鄒金城向新生發起了“種子盲盒”活動,新生在錄取通知書里收到了他精心準備的桑樹種子,新生根據種子說明書就可以培育并記錄生長過程。通過此項活動,他希望可以將勞動教育融入到專業教育之中,將專業教育和勞動教育課堂“搬到家”。

他還開設栽桑、養蠶、織綢等特色勞動教育課程,將思政課開在田間地頭,將思政課“紅”的底色與新農人“綠”的本色深度融合,實現勞動教育、專業教育與弘揚傳統文化的同頻共振,將“農情”撒在農田里,讓“新農人”懂勞動、會勞動、愛勞動,感受愛農情懷,領悟為農擔當。

幾年來,鄒金城面向大中小學生開展蠶桑科普、蠶桑文化研習活動100余場。他通過勞動教育不斷提升大中小學生的動手實踐能力,實現勞動教育樹德、增智、強體、育美的目的。“中國農業科學院蠶業研究所蠶桑科普教育基地”入選江蘇省科普教育基地,《美麗鄉村新絲路-“蠶桑”藝術實踐工作坊》項目入選江蘇省高校原創藝術精品培育項目。

產學研用、科教結合,打造創新創業“雙創田”

“華康2號蠶種抗病能力強,繭殼大,產量高,絲質優,今年我們迎來了豐收,平均每戶人均增收5000元以上。”當他再次來到廣西德保縣蠶農家里,養蠶大戶李海萍激動地告訴他。2018年他帶領“服務蠶桑 共筑絲路”科技支農實踐團來到廣西進行蠶桑產業調研,發現當地蠶桑產業面臨“小蠶桑樹品種雜亂,抗病能力弱,蠶絲產量低質量差難銷售”等一系列問題,于是他聯系了一支由蠶桑專家、大學生組成的“春蠶服務社”,每年前往廣西蠶桑主產區以“走農村、入農戶、下田頭”等方式開展送技下鄉、科技支農服務。足跡遍布22個省市自治區的43個蠶區,累計發放技術手冊3000余本、開設線上線下培訓講座300余場、推廣優質蠶種20000余張、優質蠶藥2000余箱,發展合作社社員8000戶,對口幫扶的蠶農每畝桑園產值從3500元/畝提高到6500元/畝,絲質從3A級提升到6A級。

“春蠶服務社”黨支部獲評“全國黨建工作樣板支部”,“創新蠶桑科技 助力鄉村振興”項目獲得全國農科研究生志愿者暑期實踐優秀成果一等獎,“服務蠶桑 共筑絲路”科技支農實踐團榮獲江蘇省社會實踐和志愿服務“十佳研究生團隊”提名獎。《服務蠶桑 共筑絲路 貢獻鄉村振興江科大力量》項目成功入選全國省屬高校精準幫扶典型項目。他用腳步丈量祖國大地,用“農情”書寫責任擔當。

賦能提質、精準育才,打造強農興農“責任田”

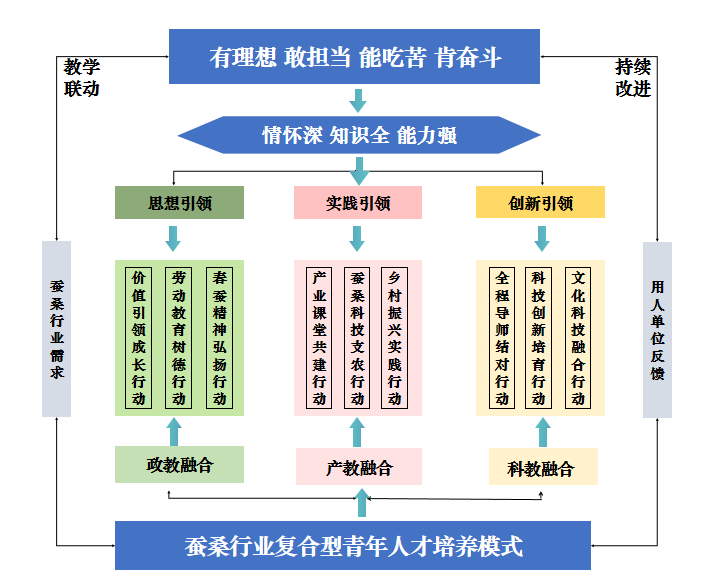

為打破學生對“蠶桑”屬于艱苦行業的固定認識,提升蠶桑專業人才知識能力和創新素養,他結合學院實際情況凝練形成了蠶桑行業復合型青年人才培養模式,圍繞思想引領、實踐引領、創新引領,通過“九個行動”,促進政教、產教、科教融合,打造蠶桑行業人才培養共同體,為培養“有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮斗”的蠶桑行業復合型青年“農才”奠定堅實的基礎。

他“以興趣為前提、個性化培養為核心、實踐創新能力為導向”培養學生,全部本科生都有導師、全部本科生都參與實踐、全部儀器都向本科生開放,將“本科生創新計劃—畢業設計(論文)—科技創新競賽—導師科研項目”相互銜接,學生在一步步理論和實踐中提升了創新創業能力,在“挑戰杯”“互聯網+”“全國大學生生命科學競賽”等比賽中獲得國家、省部級以上榮譽80余項。

結合“蠶桑”辦學特色,他秉承“立足學校、面向江蘇、輻射全國、走向世界”的研究思路,帶領青年調研、學習,開展蠶桑文化“五育課堂”實踐。組建“中國傳統蠶桑絲織文化傳承調研團”,先后赴浙江、蘇州、南京等地研習蠶桑文化、共建教學和實踐基地;帶領同學們結合專業特色,設計蠶桑系列文創產品,助力鄉村振興建設;聘請非遺傳承人來校講學,使廣大青少年在學習中國傳統桑蠶絲織技藝的過程中,深刻體會、領悟、培養和弘揚中華優秀傳統文化,堅定文化自信。2023年學校獲批首個江蘇省中華優秀傳統文化傳承基地,“美麗鄉村新絲路——蠶桑藝術實踐工作坊”獲第七屆大學生藝術展演藝術工坊項目省賽特等獎,實現本項賽事新突破。

全面推進鄉村振興,人才是關鍵。“勤奮 敬業 創新 奉獻”是“春蠶精神”的時代內核,作為矢志賦能學生“大國三農”文化自信的“新農人”,他始終堅守“為黨育人,為國育才”的使命,厚植學生知農愛農情懷,學生強農興農本領,引導學生將個人的成長成才融入國家的發展,聚合全員育人資源,全程全方位傾心育人。其個人先后獲得江蘇高校輔導員年度人物提名、鎮江市優秀共青團干部、校優秀共產黨員、優秀輔導員、優秀教育工作者等榮譽稱號,所帶過的班級或同學獲得江蘇省先進班集體、江蘇省五四紅旗團支部、江蘇省三好學生、江蘇省優秀學生干部等榮譽稱號,公開發表思政論文4篇,參與校級以上課題4項、編著2部,指導學生獲省部級以上學科競賽獎勵7項。

(撰稿:鄒金城 初審:程鵬 二審:程珉 編輯:程鵬)